Семинар, посвященный науке и культуре, получился довольно насыщенным. В него вошли 4 теоретические сессии, 1 игровая и 1 открытая практическая с просмотром научно-популярного фильма. Помимо ученых, уже не первый раз посещающих Школу, в работе семинара принял участие и новый эксперт — доктор биологических наук, завлабораторией биохимии азотфиксации и метаболизма азота ФГУ "Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН" Алексей Топунов.

Семинар, посвященный науке и культуре, получился довольно насыщенным. В него вошли 4 теоретические сессии, 1 игровая и 1 открытая практическая с просмотром научно-популярного фильма. Помимо ученых, уже не первый раз посещающих Школу, в работе семинара принял участие и новый эксперт — доктор биологических наук, завлабораторией биохимии азотфиксации и метаболизма азота ФГУ "Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН" Алексей Топунов. Первый день открылся сессией «Современная наука. Как понять? Во что верить? На что надеяться?», которую провели кандидат химических наук, главный редактор журнала «Химия и жизнь» Любовь Стрельникова и доктор химических наук, ведущий научный сотрудник химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Генрих Эрлих [видео, презентация]. Они побеседовали в жанре катехизиса о том, что что такое наука, зачем и кому нужна популяризация, в чем разница между технологией и наукой. “Техническим прогрессом движет положит результат, а наукой движет отрицательный результат. Сейчас, к сожалению, в научных журналах не публикуются отрицательные результаты, и это плохо для науки. Отсутствие публикации отрицательных результатов может приводить к ложным выводам”,— резюмировали эксперты.

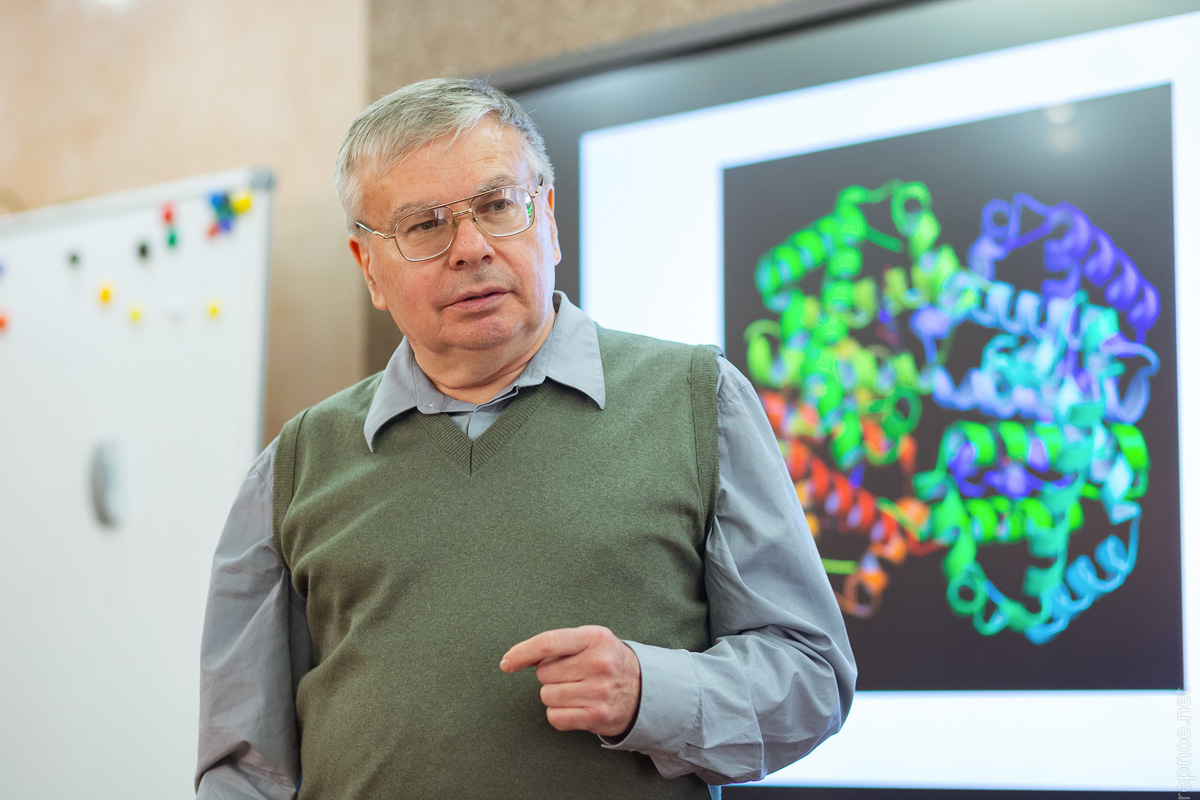

Первый день открылся сессией «Современная наука. Как понять? Во что верить? На что надеяться?», которую провели кандидат химических наук, главный редактор журнала «Химия и жизнь» Любовь Стрельникова и доктор химических наук, ведущий научный сотрудник химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Генрих Эрлих [видео, презентация]. Они побеседовали в жанре катехизиса о том, что что такое наука, зачем и кому нужна популяризация, в чем разница между технологией и наукой. “Техническим прогрессом движет положит результат, а наукой движет отрицательный результат. Сейчас, к сожалению, в научных журналах не публикуются отрицательные результаты, и это плохо для науки. Отсутствие публикации отрицательных результатов может приводить к ложным выводам”,— резюмировали эксперты. Сессия Алексея Топунова называлась «Гемоглобин — VIP (very important protein)» [видео, презентация] и стала переходом от общих вопросов науки к частным. В ней эксперт рассказал о нескольких видах гемоглобинов, о значении этого белка как для людей и животных, так и для растений (а это не только перенос кислорода), а также о том, к чему приводит его недостаток в живом организме. “Почему похожи молекулы миоглобина люпина и кита? Потому что когда-то, еще до того как растения и животные разделились, у них был общий предок — миллиард лет назад или больше”,— рассказал эксперт.

Сессия Алексея Топунова называлась «Гемоглобин — VIP (very important protein)» [видео, презентация] и стала переходом от общих вопросов науки к частным. В ней эксперт рассказал о нескольких видах гемоглобинов, о значении этого белка как для людей и животных, так и для растений (а это не только перенос кислорода), а также о том, к чему приводит его недостаток в живом организме. “Почему похожи молекулы миоглобина люпина и кита? Потому что когда-то, еще до того как растения и животные разделились, у них был общий предок — миллиард лет назад или больше”,— рассказал эксперт.Тема похожести и непохожести была продолжена на открытом совместном мероприятии Школы, книжного клуба “Петровский” и фестиваля актуального научного кино ФАНК — презентации фильма «Мозг. Вторая вселенная» режиссера Юлии Киселевой. Создатели фильма предприняли попытку изучить работу мозга и показать, насколько разным может быть наше восприятие одних и тех же вещей. Эксперты Школы химик Любовь Стрельникова и психофизиолог Ольга Сварник провели после просмотра фильма дискуссию-обсуждение.

С лекции Ольги Сварник начался второй день семинара. В сессии “Моя наука о мозге” [видео, презентация] она рассказала о том, как мозг обучается, почему структурно-функциональный подход в психофизиологии не дает ответа на вопрос о том, как работает мозг, а также о своих гипотезах относительно того, что может служить показателем наличия разума. «Существует ли какой-то способ понять присутствие в живом существе разума? У мухи есть селективное внимание, у нее бывают соноподобные состояния. Значит ли это, что у мухи есть сознание? Это вопрос, который я себе все время задаю».

С лекции Ольги Сварник начался второй день семинара. В сессии “Моя наука о мозге” [видео, презентация] она рассказала о том, как мозг обучается, почему структурно-функциональный подход в психофизиологии не дает ответа на вопрос о том, как работает мозг, а также о своих гипотезах относительно того, что может служить показателем наличия разума. «Существует ли какой-то способ понять присутствие в живом существе разума? У мухи есть селективное внимание, у нее бывают соноподобные состояния. Значит ли это, что у мухи есть сознание? Это вопрос, который я себе все время задаю». В следующей лекции «Просвещенное невежество. Что мы забыли о науке, пока занимались ее популяризацией?» [видео, презентация] кандидат философских наук, доцент Школы философии НИУ ВШЭ Кирилл Мартынов рассказал о том, кому и зачем нужна наука, и зачем ученые занимаются ее популяризацией. “Наука имеет социальную природу, но она не строится на авторитетах. Она может быть внутренне противоречива, она действует методом проб и ошибок и не дает окончательных ответов”,— резюмировал эксперт. Вопрос о вовлечении широкого круга людей в научные исследования остался открытым.

В следующей лекции «Просвещенное невежество. Что мы забыли о науке, пока занимались ее популяризацией?» [видео, презентация] кандидат философских наук, доцент Школы философии НИУ ВШЭ Кирилл Мартынов рассказал о том, кому и зачем нужна наука, и зачем ученые занимаются ее популяризацией. “Наука имеет социальную природу, но она не строится на авторитетах. Она может быть внутренне противоречива, она действует методом проб и ошибок и не дает окончательных ответов”,— резюмировал эксперт. Вопрос о вовлечении широкого круга людей в научные исследования остался открытым.Семинар завершился химической игрой “Элементарно!”, которую провели Любовь Стрельникова и Генрих Эрлих. У слушателей был шанс проверить свои знания химии и еще раз поговорить о том, зачем заниматься наукой: прежде всего для того, чтобы видеть сложную картину знания.

Вернуться

Вернуться